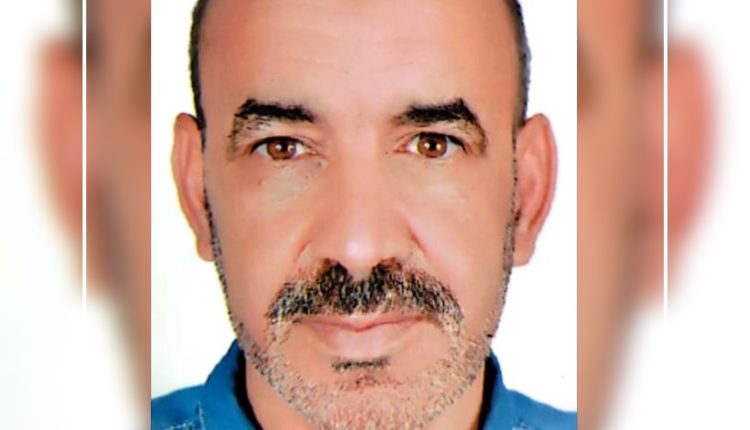

بقلم : محمد الحبيب هويدي

حين يُقصى المواطن من السياسة، ويُترك الشارع مفتوحًا على كل الاحتمالات

في المشهد المغربي الراهن، لم يعد التعبير عن الغضب أو السخط الشعبي أمرًا هامشيًا أو معزولًا. ما نشهده اليوم هو تحول بنيوي في علاقة المواطن بالمؤسسات السياسية والاجتماعية. حالة من اللايقين الجماعي تُخيم على الشارع، تتغذى من تراكم خيبات الأمل، ومن شعور متزايد بأن التغيير لم يعد ممكنًا من داخل النظام القائم، بل من خارجه، وبوسائل لم تعد محكومة بقواعد اللعبة التقليدية.

فالتحولات التي عرفتها الحياة السياسية خلال العقدين الأخيرين، وما رافقها من تعدد في الشعارات وتناوب في الوجوه، لم تفرز سوى مزيد من الضبابية في الأفق العام. أحزابٌ تنازلت عن أدوارها التأطيرية، واستسلمت لمنطق المقاعد والتحالفات الهشة؛ ونقابات تحولت في الكثير من الأحيان إلى هياكل تفاوض على مصالحها بدل مصالح من تمثلهم؛ وهيئات مدنية وحقوقية تراجع بريقها، وبعضها أُخضع لسلطة التمويل والتدجين.

حتى الإعلام، الذي كان يُراهن عليه كمجال لخلق التوازن، بات جزءًا من معادلة غير متوازنة. إذ غابت فيه الأصوات المستقلة، وصار كثير منه إما صدى لخطاب السلطة، أو مجرد أداة تسويق سياسي تفتقر للعمق والمصداقية.

في هذا السياق، جاءت حكومة عزيز أخنوش في 2021 تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، مدعومة بأغلبية برلمانية مريحة. لكن مع مرور الوقت، تحوّل هذا الشعار إلى عنوان لمفارقة مؤلمة: فالدولة الاجتماعية الموعودة لم تترجم إلى سياسات قادرة على مواجهة الغلاء، إنقاذ المدرسة العمومية، أو تخفيف الضغط عن قطاع الصحة. بل على العكس، ازدادت الفوارق الاجتماعية اتساعًا، وتعززت قناعة عامة بأن الحكومة أقرب إلى منطق التدبير التقني منها إلى حس المسؤولية السياسية.

النتيجة؟ أزمة ثقة غير مسبوقة. ليس فقط في الحكومة، بل في المنظومة السياسية والمؤسسات الوسيطة برمتها. المواطن لم يعد يرى في الأحزاب والنقابات والإعلام قنوات حقيقية للتعبير أو التأثير. والبديل؟ الشارع، المنصات الرقمية، والتعبير الفردي عن السخط.

إن انسحاب المواطن من الفضاءات الرسمية لا يعني انسحابه من الشأن العام. بل هو رد فعل على الإقصاء، وفقدان الثقة، وغياب الأمل في التغيير من الداخل. وهذه الدينامية، إذا لم يُستوعب مغزاها العميق، قد تفتح الباب أمام أشكال من الاحتجاج غير المؤطرة، وغير القابلة للاحتواء.

والأخطر من ذلك، أن يُصبح الشعور العام بأن السلطة لا تسمع، والمؤسسات لا تستجيب، هو السائد. في هذه الحالة، يصبح الصمت الرسمي أو التجميل الإعلامي أو بلاغات التطمين، أدوات مفعولها عكسي، لأنها تُعمّق الإحساس بالخذلان.

ما يجري اليوم لا يُختزل في أزمة ظرفية. إنه إنذار استراتيجي بأن نموذج الوساطة التقليدية وصل إلى نهايته. وإذا لم تُفتح صفحة جديدة تُعيد الاعتبار إلى السياسة كأداة إصلاح وخدمة للمجتمع، فإن ما ينتظر البلاد هو تآكل تدريجي للرابط بين المواطن ومؤسساته.

فالسؤال الحقيقي لم يعد “من يمثل الشعب؟” بل “من يسمع الشعب؟ ومن يُصدّق أن له حقًا في الكلمة والمكان؟”.

وإذا كان بعض النخب ما يزال يراهن على الوقت، أو على محدودية الغضب، فعليه أن يعي أن المجتمعات لا تنفجر فجأة، بل تتآكل ببطء حتى تنكسر.

تعليقات الزوار