صوت الصحراء : المحرر السياسي

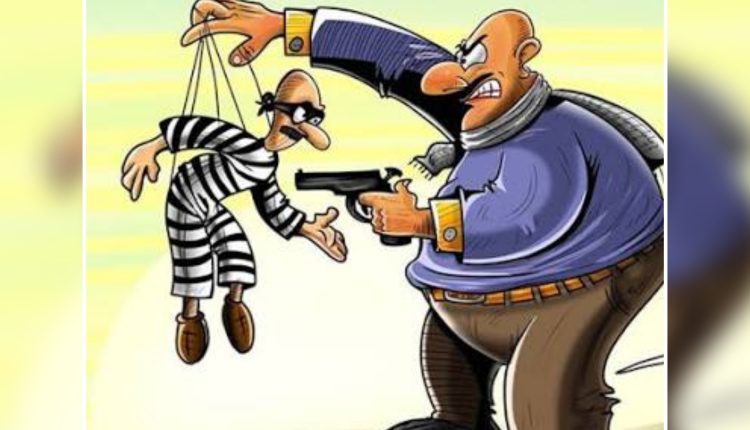

في قلب التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، تبرز شبكة متماسكة من النخب، نجحت في التغلغل داخل مفاصل الدولة، وراكمت من الامتيازات ما يكفي لتحويل مؤسسات السيادة إلى أدوات لتكريس مصالح خاصة. هذه الشبكات، المعروفة شعبياً بـ”شُبكات الظل”، لا تكتفي بنهب المال العام بشكل مباشر، بل تعيد صياغة منطق الدولة نفسها، من إطار تعاقدي جامع إلى نظام مغلق قائم على الامتيازات، الريع، والولاء.

اللافت أن هذه الشبكات لا تتكون من فاعل واحد، بل من صنفين متكاملين. الأول يتمثل في كبار الملاك السياسيين والاقتصاديين، الذين لم يأتوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع أو تفوق تنافسي، بل عبر آليات التوريث والارتباط العضوي بالقرار السياسي. هي فئة لا تعمل على “خرق” القانون بقدر ما تُعيد “صناعته” لصالحها. تُهيمن على قطاعات استراتيجية مثل المحروقات، البنوك، الإعلام، والعقار، حيث يُعاد تشكيل السوق ليُقصي أي مبادرة مستقلة، ويحتكر تدفّق المال والثروة في اتجاهٍ واحد.

يتعامل أفراد هذه الفئة مع امتيازاتهم كمُكتسبات “مستحقة”، ويرون أنفسهم فوق المحاسبة، مما يخلق نوعاً من “العمى الأخلاقي” الذي يُحوّل كل انحراف إلى “حنكة في التسيير”، وكل احتكار إلى “إدارة ناجحة”. في المقابل، تُكرّس هذه النخبة ثقافة الريع، حيث النجاح لا يُقاس بالكفاءة أو المردودية، بل بالقرب من دوائر النفوذ. وهكذا، يتحول الاقتصاد إلى فضاء مغلق أمام الشباب ورواد الأعمال المستقلين، وتُجهض أي محاولة لبناء تنافسية حقيقية.

أما الصنف الثاني، فيتكون من المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الذين صعدوا من طبقات اجتماعية متوسطة أو فقيرة. كان يُفترض أن يُجسّدوا مشروع العدالة الاجتماعية وتمثيل المهمّشين، غير أن الواقع أظهر عكس ذلك. فبمجرد ولوجهم دوائر القرار، يُصابون بتحول جذري في القيم والمواقف. يتحوّلون إلى أشد المدافعين عن الامتياز، ويخوضون سباقاً محموماً نحو تكريس نفوذهم الشخصي، حتى لو اقتضى الأمر التحالف مع شبكات الفساد ذاتها التي كانوا يعارضونها بالأمس.

يُحرّكهم “قلق المكانة” والخوف من العودة إلى هامش المجتمع. فيبالغون في استعراض السلطة، والمظاهر، والانخراط التام في شبكات الولاء والفساد. وهكذا، يُشكّلون خيبة الأمل الأكبر للمجتمع. قصصهم، التي كان يُفترض أن تُلهم الشباب، تتحول إلى أدلة دامغة على أن النظام السياسي لا يُصلَح من الداخل، وأن “الترقي” مرادف لـ”الفساد”.

بعيداً عن التنظير، تتجسد هذه المنظومة في ثلاث تجليات رئيسية. تحرير أسعار المحروقات، بدلاً من فتح السوق أمام التنافسية، كرّس منطق الاحتكار. شركات محدودة العدد حافظت على هامش ربح مرتفع ومنسق، على حساب القدرة الشرائية للمواطن. تقرير مجلس المنافسة كشف حجم التجاوزات، لكن ضغط اللوبيات أجهض أي محاسبة حقيقية.

تُفصّل دفاتر التحملات وفق مقاسات معيّنة لتُناسب فاعلين محددين، ويتم تجزئة المشاريع عبر “سندات الطلب” للتهرب من المساطر القانونية. النتيجة: مشاريع مغشوشة، خدمات عمومية متردية، وإهدار للمال العام.

مافيا العقار تستولي على أراضي الدولة وأراضي الجالية المغربية بالخارج عبر التزوير والتواطؤ . الأمر لا يتعلّق بسرقة ممتلكات فحسب، بل بتقويض الإحساس بالأمان القانوني، وهو ما يهدد بنية الاستثمار والاستقرار الاجتماعي.

رغم وجود ترسانة قانونية، ومؤسسات رقابة، فإن قضايا الفساد نادراً ما تُترجم إلى محاسبة فعلية. تُفتح الملفات في وسائل الإعلام، ثم تُغلق بصمت. في غياب استقلالية … والإرادة السياسية الجريئة، تتحول “المحاسبة” إلى شعار، و”الحكامة” إلى بروتوكول فارغ.

الخطورة لا تكمن فقط في سرقة المال العام، بل في نسف العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. حين يرى المواطن أن الوصول إلى السلطة أو النجاح الاقتصادي مشروط بالولاء وليس بالكفاءة، تترسخ قناعة بأن الإصلاح مستحيل، وأن “الخلاص فردي”، و”السياسة مجرد مسرح”.

هذا الإحساس الجمعي يُنتج لا مبالاة سياسية، ويُضعف المشاركة، ويفرغ المؤسسات من مشروعيتها، ويخلق بيئة خصبة للشك، والتشكيك، وربما حتى الانفجار الاجتماعي.

الفساد في المغرب لم يعد ظاهرة معزولة، بل منظومة متكاملة تُعيد إنتاج نفسها من داخل المؤسسات. ما لم تُفتح مواجهة حقيقية مع هذه الشبكات، بمداخل سياسية وقانونية ومجتمعية جذرية، فإن أي إصلاح سيظل شكلياً، وأي أمل سيتحول إلى وهم.

ما يُحتاج إليه ليس فقط سياسات جديدة، بل نخب جديدة، وعقد اجتماعي جديد يربط السلطة بالمساءلة، ويجعل من الدولة أداة لخدمة الجميع، لا أداة للهيمنة والاحتكار.